Prusa CORE One について改造したお話をしましたが, この改造の際にもともと繋いていたMMU3を外していました.MMU3はハイフローノズルに対応しないので, 繋ぐ必然もない気もしますが,CORE Oneの印刷品質がMK3Sに比べてもかなり良かったのと,CORE Oneもいろいろ勝手がわかってきて,MMU3が寝ているのもかわいそうなのでとりあえず繋ぐことにしました.

さて,すでにMMU3をもっている人がCORE Oneに接続する方法として,

- Original Prusa MMU3 Enclosed(for CORE One)-Conversion Kit ($40)

- Original Prusa MMU3 Lite (for CORE One) – Conversion Kit ($9.99)

が公式から公式から提供されています.ただ,送料が同じくらいかかるので単体ではちょっと躊躇します.(ブラックフライデーの送料無料に狙うのが吉ですね.あとこの構成は毎度のことですがバッファーを置く場所がネックです.)

自力で解決するとすると,公式とは別にPrintablesで公開されている

とういう選択肢があります.Josefさんも紹介していましたが, かなり完成度は高そうです. ただ,本体の上にスプールをいれるのですが,上に蓋をスライドさせるのでメタルラックに本体を入れている私には少し使いづらいです(ひっかかる).あとフィラメントの使用量が尋常じゃないのでコスト的にPrusaから純正を買ったほうが安い可能性が出てきます(PETG 4.5kg使うそうです).

このCommunity versionをさらに改造して, 自動巻き取りで実装したバージョンがあります [3, 4].もともとMMU3用のauto rewinder(イケアラックなどで使用するバージョン)[2]をCORE One用に改良したものが[3]で, そこからさらにアルミフレームなしで印刷できるようにしたのが[4]になります.

- [2] MMU3 / MMU2S 5 Spools auto rewinder adapter for (un)original Prusa drybox / Repbox

- [3] Core One MMU3 community version – rewind spool remix

- [4] Core One MMU3 community version – Rewind spool platform and axle

これはケースやバッファがない分すっきりしていますし,印刷量も少なくてすみそうです.

パーツは[1] のCommunity versionの蓋部分(手前の2つは印刷しない), [2] のAuto rewinder部分(IntegratedRewinder_v5.6_75.stlの筒をPrototype-grippy-v2.stlに置き換えたもの). [3] からはホルダーとPEFEチューブを取り付ける部品, [4]からはふたの手前二つのパーツを選択して印刷します.

印刷にあたってはできるだけ早く印刷できて安いフィラメントを探してみました. 公式のプロファイルもあるので ELEGOO のRAPID PETGが良さそうです.Amazonで2kg購入して3699円でしたが,印刷速度は速いですし,印刷品質もそれなりです. (CORE Oneの通常ノズルで印刷しました.)

フィラメント以外で必要なものが3つあります. 一つ目はMMU3とCORE oneを繋ぐケーブル. 標準品だと長さがたらないので80cmのケーブルを買う必要があります.これをPrusaから買うとまた送料問題がでてくるので, 今回はAliexpressから買うことにします.MMU3ケーブルでCORE one用 80cmというものが2028円(送料無料)であるので購入しました.

二つ目はMMU3とエクストルーダーをつなぐチューブ. このチューブは余っているものを390mmにカットして使えます.(内径が2.5mmのPTEFチューブを使うことに注意してください.普通のボーデンチューブでは詰まります).

三つ目はAuto rewinderで使用する608のベアリングで,これはAmazonでも買えます.

六角穴つきネジとナットがいくつか必要ですが, プリンタの使わなくなった部品の流用でも良いです.個人的にはオノカツのステンレス6角穴付きボルトがお気に入りです.一通りサイズを買い揃えているのでそこから使用しました.

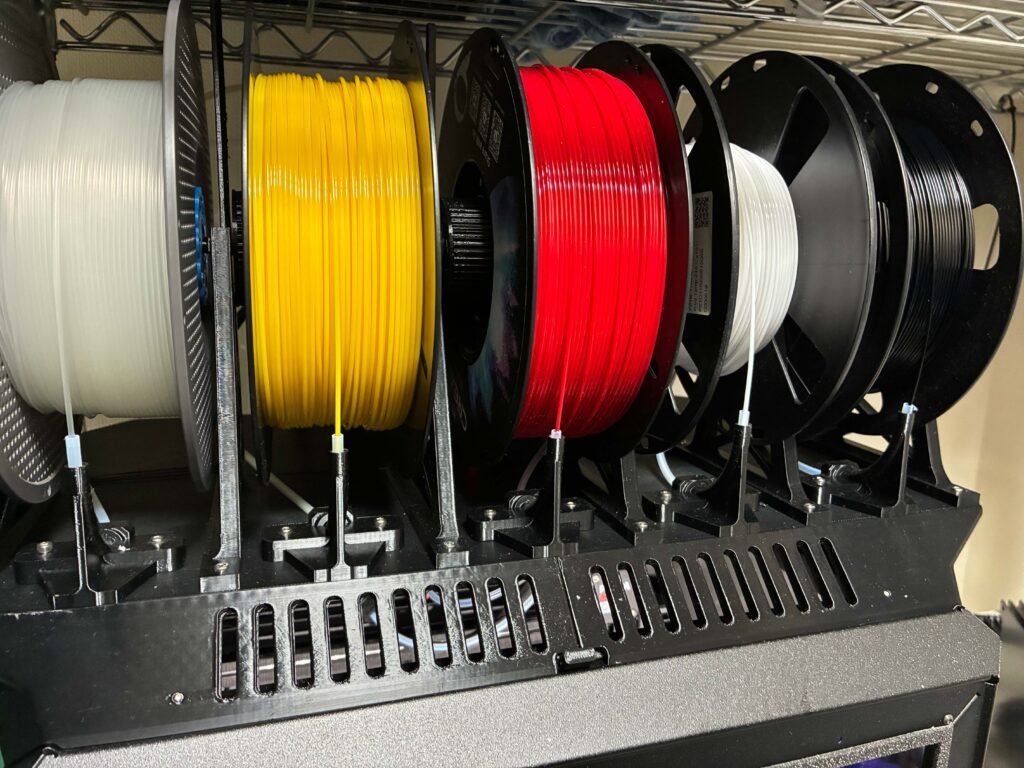

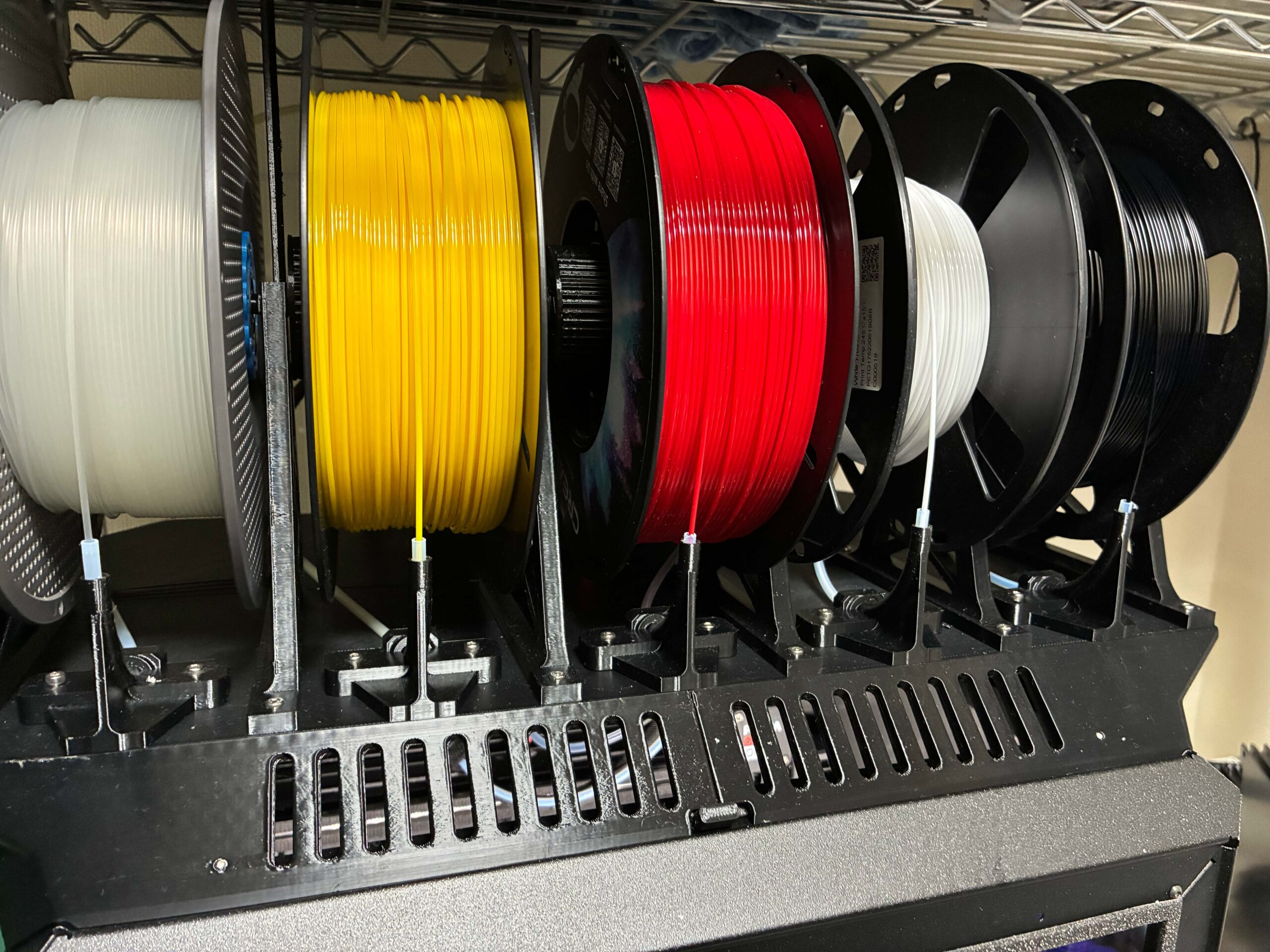

組み立ててフィラメントをセットしたものがこんな感じです.

以前, MK3S+イケアラックを作成する時に, Auto rewinderを試していて,印刷する材料によってはうまくいかないことがあったのですが,今回はELEGOOのRapid PETGをノーマルノズルで印刷する分には, うまく巻き取りできています.

CORE OneとMMU3の相性は良くないんだろうなと心配しましたが,PETGで印刷する分には数百回程度の交換ではエラーなく印刷できています.

ハイフローノズルで運用するときにMMU3と一緒に使うと色々めんどくさいことになりそうなきもするので,MMUを繋がないチューブもそのまま残しておき,シングルで使用する際はそちらに切り替えて使えるようにしておきました.元々フィラメントは本体右側に取り付けるので, MMU3用のフィラメントと独立においておけます.柔らかいフィラメントなどMMUで運用しにくいものは直接送り込めるので,これはこれでいいかもと思っています.

CORE OneのMMU化したので次はサポートフィラメントについて実験してみます.それでは.

コメント